世事如棋,人生也是如此的,棋中可见人性,也可映见人生,同时也是性格的真实体现。

当年我们定式很少,所以棋中是真的可以看到每个人的个性和真性情的。

连珠界就是个围城......

李洪斌,章志强,葛凌峰,柳旭伟等都是由衷的爱棋者,所以会成为很好的棋手;

顾炜也是深爱连珠,在棋中也花了很多时间和精力,要不棋力也不会像现在这么强;但他其实是爱胜负更多,所以也会更看重名利,会为棋外之物所累。是现在在围城中结合棋和棋外凝为一体的人。他的理想就是成为那个城主。(那威也是如此,只是他没有一直呆在围城里,他早早地走出了围城,五子棋成为了他身后的那座城。)

很多东西人人都爱,也没有啥不对的,我也是不能免俗。只是我从来就没有想过利用五子棋去找寻名利,五子棋是我心中最后的那片净土。

没有好坏之分,只有感觉的不同,下棋的人在其中得到乐趣;而胜负师则在棋中找寻人生更大的胜负。只是五子棋里面真的有人生的胜负吗?

有很多人最终打破了五子棋的围城,去追求更为广阔的天地。

如果时光可以倒流,生命可以重来,一切是否都会重新选择?

五子棋是一座围城,里面的人总是坐望着天;城头变幻大王旗,城外则是改革开放波澜壮阔的时代篇章。97年年中开始,城内的天也开始了风云际会了。

北京来了……

在当时的那个年代,没有网络和微信,上海是五子棋方面的信息孤岛;我们唯有的一些资料是日本或者爱沙尼亚等很有限的一些复印件。我们知道日本是很厉害的神,也知道北京的发展比我们要早上好些年,也应该比我们更厉害一些,但是究竟是怎么个厉害法,却并没有亲身的体会和衡量。

1997年的8月,北京棋手终于来了,那次是北京那威通过中国棋院联系到了上海棋院,要和上海的棋手进行一次交流赛,交流赛的地点设在上海市中心的上海棋院,这也是北京和上海的第一次的交流比赛。

互不知根知底,北京和上海就这样不期而迎面撞上了。

北京来上海交流的消息是上海“新民晚报”上刊登的,这次交流谁都可以去参加。形式是“多面打”,参加者需要交报名费,大概是五元一人。李北峰联系了上海棋院,包揽了前面的几个位置,并且做好了排兵布阵的安排。

上海的知名棋手基本都去了,是日,李北峰一直在做后勤工作,没有参与正式的交流比赛。预定开始的时间是上午9点,我们站着等,好久,正主都没有出现,我们于是边揣测边继续等待。

大约在上午10点左右,突然北京出现了,队伍打头是穿深色外套的李栋,之后是各位年轻的棋手,最后是那威和代表棋院的曹志林。首先是曹志林和那威的发言,都是热情洋溢,谦虚谨慎。然后就是交流的时间了。

上午交流的内容第一项是“多面打”,也就是李栋二段一对二对战我们首批出场的李洪斌和赵凯,估计这也是非常难得的李和赵被别人倒过来“多面打”的案例。

为何一上来就是多面打?背景或许是北京去外地交流多了,基本都是这类的形式,也基本就没有哪个地区可以幸免于难,毕竟北京的实力是在那里摆着的,没有五子棋研究基础的地区确实是可以任北京棋手摆布的。

这也是一个关口,如果我们过不去这个关口,那么上海也就将没有相对平等的资格去面对北京了。也幸好最终李栋这两盘棋都输了,李洪斌很快就战胜了李栋,然后赵凯也是。也幸亏有了这两盘的胜利,奠定了上海作为除了北京之外另一极的基础,这次胜利对当时的上海来说是极端重要的一次胜利。

这次北京来上海交流的除了李栋,还有白涛,邵小东,陈伟,陆遥等人。之后是更多的交流,谁都可以报名出赛,上海很多人都去接受“多面打”的考验,而李栋则把一对二改成了一对三,继续着。

我那天没有上场,主要是我那时有着一个稀罕物照相机,我要跑前跑后地当好战地记者,也就非常遗憾地没有去亲身体会一下北京棋人的风范,当然这个遗憾我不久也就释怀了。

由于上午上海棋手的优异表现,下午,经过商议,增加了一个上海和北京的对抗比赛,为四对四,并且每一对选手一局定输赢,按照台次互先,也就是一三台为北京开局,二四台为上海开局。

具体的对局内容已经忘怀了,只记得顾炜是第一台,执白对的是李栋(李北峰想田忌赛马),赵凯执黑对的是邵小东(当年中国少儿第一人),李洪斌执白对的是白涛,王伟民执黑对的是陆遥(陆小春的女儿,也是当时的中国女子第一人)。而最后的结果是上海1:3输掉了这场比赛,而唯一赢棋的是王伟民。

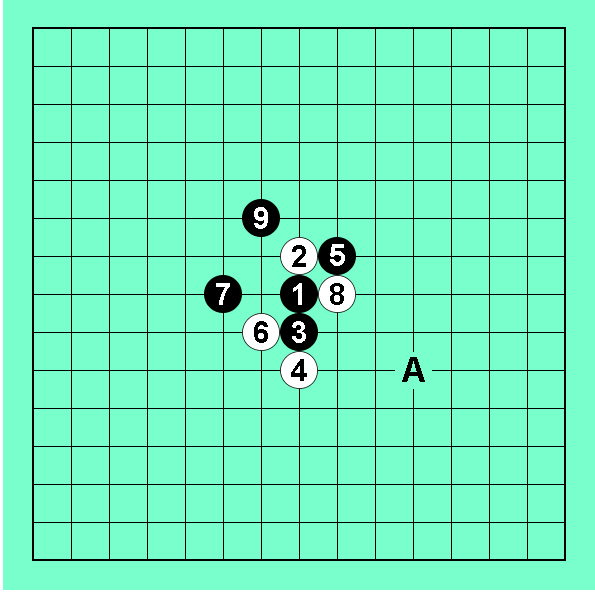

白涛(左)对局李洪斌(右)

白涛(执黑)和李洪斌(执白)的对局开局,李没有走出A点的最佳方案,造成最后的败局。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读 热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们