——《朦胧的碰撞》序

我们在一条时间的峡谷里穿行,我们只知道峡谷的一边是我们先辈的纪念碑和耻辱柱,同时也曾留下我们金色童年的欢笑和憧憬。我们渴望峡谷的另一边,因为那将是完全属于我们的,更和谐,更美好的一个新世纪。

现在,我们在峡谷中茫然四望:望童年,望成年,望过去,望未来。在人生的路上,我们感到迷惑,于是有一种想说点什么的欲望。

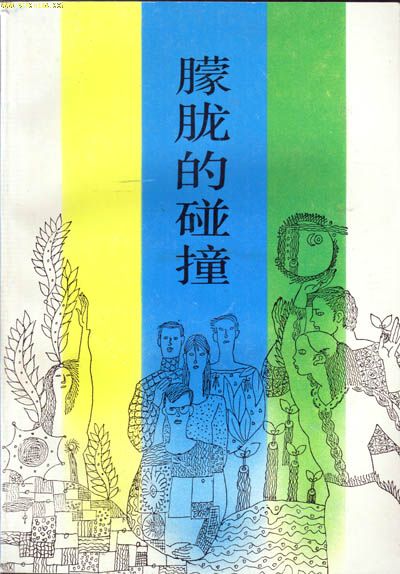

以上文字可以作更简单的概括:我们当代中学生的内心世界正处在一种“朦胧的碰撞”之中,这种“碰撞”来自我们身处的年龄——告别了天真烂漫,尚未真正成熟,“青春”却又悄然降临;这种“碰撞”还来自我们身处的时代——变革是它的主旋律;这种“碰撞”又不很清晰,不很理智,但“朦胧的碰撞”最终汇成我们心灵活动的主题,于是这五个字便被一笔一画地写在了本书封面上。

我们也确实想说点什么,于是坐下来写“文章”。注意,不是写作文,那是写给老师看的,而我们这本书里收入的“文章”则大多数是写给自己和朋友们看的,也许因此更真实,更能打动人,也更容易被扔在一边——高考作文复习没参考价值。

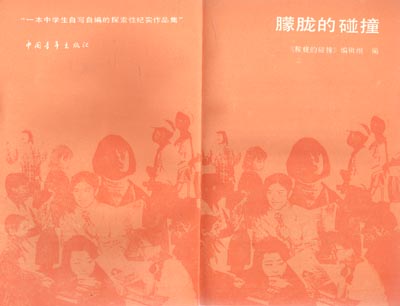

不过,如果你对本书真的不屑一顾, 我们——为本书投稿的1 50多名中学生,以及负责审阅、编辑工作的8名中学生,心可是会发冷的,因为这书对我们当中大多数人来讲,都是“处女作”,也可能还是“遗作”——告别中学时代之前留给这六年的最后一点文字不,既要留给昨天,也将留给明天。

既然我们自认为工作意义如此重大,就得真下功夫。从提编辑思想,定书名,写编辑方案,约稿,审稿,修改,一直到书面世,这个过程持续了一年多(在中国出书,这不算慢)。我们还是很自豪的,因为在同龄人中还没有干这种事情的先例,也就是说,我们用课外的辛劳编辑出版了我国第一本由中学生自写、自编的反映我们自己的书。

你也许对书的内容开始感兴趣了,那我们将很高兴。本书虽然反映中学生,却很少专门探讨社会最关心的中学生情感专利——“早恋”,我们则把我们的兴奋中心伸向了同龄人五彩缤纷的思想世界的各个角落:对当前教育改革的看法,对日新月异的社会价值观念的把握,对家庭灌输的封建意识的觉察,对学校、社会向自己施加的压力的反抗……还有,我们特意收进了一些较有特色的同龄人形象,所以我们完全有信心说:书中有我们自己——

四位“男子汉”在北京走向2000年电视辩论会上初试锋芒;—位少年“幸运儿”面临“事业”与“爱情”的抉择;一位女诗人的内心世界很少有人进入;命运世界中一位少女过早地尝到了人生的大苦大乐……

该收笔了,可我们8名编委凭着中学生特有的爱出风头劲,想把头挤到一起,在这个由白纸黑字组成的麦克风前再说几句:

如果你曾为本书投稿,感谢你;如果你曾为本书的约稿和宣传出了力,感谢你;如果你阅读了本书,感谢你;如果你对本书提出过中肯的意见和建议,感谢你。

因为有了你,我们感到了自己的存在。

当书面世之日,我们8名编委中大多数已不再是中学生了,所以好象失落了什么。哦,没工夫踌躇。

我们今天,庄严地把这本由我们这个时代,这个年龄的人自写自编的书,献给昨天——我们曾生活过的那段美好时光,也献给明天——我们将要生活的那段未知的时光;献给昨天——那个蕴育出我们的先辈和他们丰功伟绩的时代,也献给明天——大概也能使我们获得同等殊荣的时代!

《朦胧的碰撞》编辑组

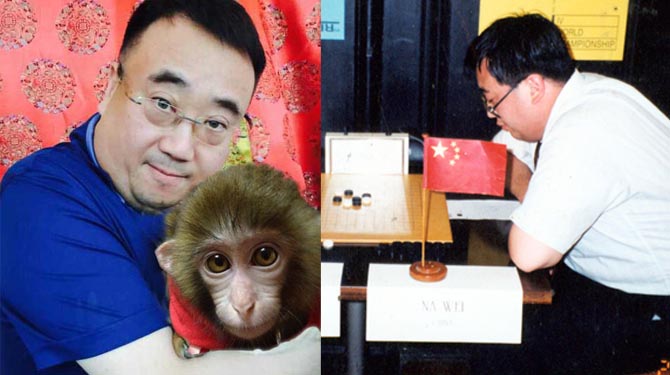

组长:那威(原北京中学生通讯社副社长)

组员:(以姓氏笔划为序)

邓 磊

许戈辉

巩 华

仲 巍

余 燕

张 民

周 珣

组长:那威(原北京中学生通讯社副社长)

组员:(以姓氏笔划为序)

邓 磊

许戈辉

巩 华

仲 巍

余 燕

张 民

周 珣

1988年12月于北京

碰撞,但不朦胧

北京专业外语学校 那 威

北京景山学校 崔 立

转载请注明出处。

相关文章

相关文章 精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们